| 会社の概要 |

| 代表者 | 柳生田 孝 |  |

| 住 所 | 〒959-1513 新潟県南蒲原郡田上町大字川船河1684 |

|

| 電話番号 | 0256ー52−2516 | |

| FAX番号 | 0256ー52−4234 | |

| 設立年月日 | 昭和35年4月1日 | |

| 業 種 | 木製建具製造 | |

| 事業内容 | 木製建具、各種組子、欄間などの製造 | |

| 木製建具・各種組子・ 柳生田建具店 |

|---|

| 【中小企業経営革新計画承認企業】 |

| 会社の概要 | 会社の特色 | 商品技術力 | ロケーション |

| 会社の概要 |

| 代表者 | 柳生田 孝 |  |

| 住 所 | 〒959-1513 新潟県南蒲原郡田上町大字川船河1684 |

|

| 電話番号 | 0256ー52−2516 | |

| FAX番号 | 0256ー52−4234 | |

| 設立年月日 | 昭和35年4月1日 | |

| 業 種 | 木製建具製造 | |

| 事業内容 | 木製建具、各種組子、欄間などの製造 | |

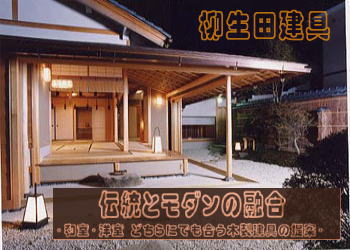

| 会社の特色 |

|

||||||||||||||||||||||

| 商品技術力 |

| ・・・・ 切る〜削る〜割る〜挽く〜叩く〜組む、等々の技! ・・・・ | |

| 日本の建具業者の持つ技術のなかでも欧米人が特に驚嘆するのが「組子細工(くみこざいく)」です。 組子とは障子や襖などの建具を構成する細かい部材のことで、組子細工とはそれらの細かい部材を釘や接着剤を一切使わず、手作業で組み上げていく技法です。 1/100mm単位の精度で加工するために、紙一枚の隙間も発生することはありません。熟練した職人だけが作り出すことのできる機械をはるかに超えた「技」が要求されます。 組子細工は1700年代に開発されたもので、3本の細い板を正確に組みあわせて正三角形を作る「三ツ組手(みつくで)」という技法が生まれたことに由来します。後に正多角形を作り出すことが可能になったことで表現方法や模様の数が飛躍的に増加し、現在その組み方や技法は200通り以上も伝えられています。 その緻密な模様は建具職人の腕の見せどころです。 また、幾何学的な模様を組み合わせ、いかにオリジナルなデザインができるかも職人技の1つといえます。 【道具】 職人技の極致ともいわれる組子技術は、各種の道具・機械等を使用して製作します。 職人の経験を基にしながら、色々な道具を駆使しつつ製品を作り上げていきます。 【技】 組子職人は鶴や松などの彫刻を木に施すことはありません。 組子職人はまず刃物を研磨することから仕事が始まります。 刃物の(研磨の)見極めが仕事を左右するといっても言い過ぎではありません。 鉋(かんな)や鑿(のみ)は職人が全て研磨します。 【機械】 手づくり作業が基本の組子技術ですが、現代のスピード時代・短納期に対応できませんので、木工機械もたくさんの種類を用います。最新の機械あり、使い慣れた骨董的機械も活躍しております。 |

|

| ロケーション |